|

●つくば中根事務所 [ご案内マップ]

→つくば中根事務所(2)へ |

|

| 〒305-0012 つくば市中根857-1 |

| |

|

| ●九重東岡廃寺(ここのえひがしおかはいじ 08220-121)

[ご案内マップ]

|

|

| 所在地 |

茨城県つくば市東岡字海道端252-1番地ほか |

| 立地 |

つくば市の東部,花室川左岸の標高22mの台地縁辺部 |

| 調査原因 |

中根・金田台地区土地区画整理事業 |

| 委託者 |

独立行政法人都市再生機構 首都圏ニュータウン本部 |

| 調査期間 |

2015年4月1日〜2016年3月31日 |

| 調査面積 |

8,556㎡ |

| 種類 |

寺院跡,集落跡 |

| 主な時代 |

奈良時代,平安時代,室町時代,江戸時代 |

| 主な遺構 |

竪穴建物跡24棟,掘立柱建物跡16棟,溝跡13条,土坑19基,井戸跡1基,柱穴列1条 |

| 主な遺物 |

土師器(坏・甕),須恵器(坏・高台付坏・甕),瓦,鉄製品(鎌) |

|

| *主な時代をクリックすると年表が出ます。 |

| |

|

|

|

4月から始まった九重東岡廃寺の調査が終了しました。調査の結果,竪穴建物跡24棟,掘立柱建物跡16棟,溝跡13条,土坑19基などを確認しました。今回の調査区は,過去の調査で明らかになっている寺院の中心建物跡から100m程北西に位置することから,発見された掘立柱建物跡や竪穴建物跡は,寺院の運営にかかわる施設や寺院にかかわる人々の集落跡と考えられます。隣接する河内郡衙跡である金田西遺跡や,谷津を挟んだ西側の東岡中原遺跡との関連も考えられます。 4月から始まった九重東岡廃寺の調査が終了しました。調査の結果,竪穴建物跡24棟,掘立柱建物跡16棟,溝跡13条,土坑19基などを確認しました。今回の調査区は,過去の調査で明らかになっている寺院の中心建物跡から100m程北西に位置することから,発見された掘立柱建物跡や竪穴建物跡は,寺院の運営にかかわる施設や寺院にかかわる人々の集落跡と考えられます。隣接する河内郡衙跡である金田西遺跡や,谷津を挟んだ西側の東岡中原遺跡との関連も考えられます。 |

| |

|

|

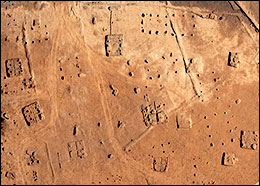

| 調査区遠景(南から) |

調査区東部の掘立柱建物跡群 |

|

| |

|

|

| 調査区西部の遺構 |

奈良時代の瓦 |

|

| |

|

|

|

柴崎大堀遺跡の調査のため,一時中断していた調査を再開しました。調査区東部では,竪穴建物跡2棟や掘立柱建物跡4棟などを調査しました。以前,瓦や土器を補強材として再利用した竈の例を紹介しましたが,第82号竪穴建物跡の竈は,袖部の補強材として土器と瓦を利用していました。また,竈内からは支脚に使われたとみられる逆さになった土師器甕と丸瓦が出土しました。古代の人たちが身近にある材料を上手に再利用して暮らしていたことが明らかになりました。4棟の掘立柱建物跡は,2棟ずつほぼ同じ位置で建て替えられたことがわかりました。柱も一直線上に並ぶことから,これらの建物跡は一群として企画性を持って造られたと考えられます。 柴崎大堀遺跡の調査のため,一時中断していた調査を再開しました。調査区東部では,竪穴建物跡2棟や掘立柱建物跡4棟などを調査しました。以前,瓦や土器を補強材として再利用した竈の例を紹介しましたが,第82号竪穴建物跡の竈は,袖部の補強材として土器と瓦を利用していました。また,竈内からは支脚に使われたとみられる逆さになった土師器甕と丸瓦が出土しました。古代の人たちが身近にある材料を上手に再利用して暮らしていたことが明らかになりました。4棟の掘立柱建物跡は,2棟ずつほぼ同じ位置で建て替えられたことがわかりました。柱も一直線上に並ぶことから,これらの建物跡は一群として企画性を持って造られたと考えられます。 |

| |

|

|

| 土器や瓦を上手に再利用した竈 |

2間×3間の掘立柱建物跡(東西棟) |

|

| |

|

|

|

調査区東部では,竪穴建物跡4棟,掘立柱建物跡7棟などを調査しています。竪穴建物跡は調査区西部のものと同様に小形で,時期は土師器坏や須恵器坏などから,奈良時代や平安時代と考えられます。掘立柱建物跡は,柱穴が重なるように確認できたことから,ほぼ同じ位置で建て替えられたことがわかりました。柱穴内の土を丁寧に観察しながら,柱穴の重なり方,柱の痕跡,柱の周囲の埋土などを調査しています。他遺跡の調査のため,9月,10月は調査を一時中断し,11月に再開する予定です。 調査区東部では,竪穴建物跡4棟,掘立柱建物跡7棟などを調査しています。竪穴建物跡は調査区西部のものと同様に小形で,時期は土師器坏や須恵器坏などから,奈良時代や平安時代と考えられます。掘立柱建物跡は,柱穴が重なるように確認できたことから,ほぼ同じ位置で建て替えられたことがわかりました。柱穴内の土を丁寧に観察しながら,柱穴の重なり方,柱の痕跡,柱の周囲の埋土などを調査しています。他遺跡の調査のため,9月,10月は調査を一時中断し,11月に再開する予定です。 |

| |

|

|

重なり合った掘立柱建物跡

(スケールの長さは5m) |

奈良時代の小形の竪穴建物跡 |

|

| |

|

|

|

調査区西部の調査が終了しました。竪穴建物跡21棟,掘立柱建物跡8棟などを調査し,集落跡の様子も明らかになってきました。以前,竪穴建物の竈に瓦を再利用した例を紹介しましたが,その他にも,身近な土器を袖部の補強材に利用した例もあります。奈良時代の竪穴建物跡に隣接して,井戸跡が発見されました。井戸跡から出土した土器も奈良時代のもので,当時の人々は,この井戸から水を汲んでいたのかもしれません。調査は8月から調査区東部に移ります。こちらの調査区では,複数の掘立柱建物跡が集中しているところがあり,今後の新たな発見が楽しみです。 調査区西部の調査が終了しました。竪穴建物跡21棟,掘立柱建物跡8棟などを調査し,集落跡の様子も明らかになってきました。以前,竪穴建物の竈に瓦を再利用した例を紹介しましたが,その他にも,身近な土器を袖部の補強材に利用した例もあります。奈良時代の竪穴建物跡に隣接して,井戸跡が発見されました。井戸跡から出土した土器も奈良時代のもので,当時の人々は,この井戸から水を汲んでいたのかもしれません。調査は8月から調査区東部に移ります。こちらの調査区では,複数の掘立柱建物跡が集中しているところがあり,今後の新たな発見が楽しみです。 |

| |

|

|

| 土師器甕を袖部に再利用した竈 |

奈良時代の井戸跡 |

|

| |

|

|

|

遺構確認作業が終了し,本格的な調査が始まりました。第61号竪穴建物跡は1辺約3mの小形の建物跡で,須恵器坏や土師器甕のほか,仏鉢という珍しい土器が出土しました。この土器は隣接する東岡中原遺跡の竪穴建物跡からも出土しています。また,第62号竪穴建物跡では,竈の内側に平瓦がはりつけられていました。平安時代の人々は,暮らしの中に奈良時代の寺院の瓦などを上手く利用していたことが明らかになりました。 遺構確認作業が終了し,本格的な調査が始まりました。第61号竪穴建物跡は1辺約3mの小形の建物跡で,須恵器坏や土師器甕のほか,仏鉢という珍しい土器が出土しました。この土器は隣接する東岡中原遺跡の竪穴建物跡からも出土しています。また,第62号竪穴建物跡では,竈の内側に平瓦がはりつけられていました。平安時代の人々は,暮らしの中に奈良時代の寺院の瓦などを上手く利用していたことが明らかになりました。 |

| |

|

|

| 第61号竪穴建物跡と出土した仏鉢 |

奈良時代の平瓦を再利用した竈 |

|

| |

|

|

|

| 4月から始まった調査は順調に進み,九重東岡廃寺の調査区西部では,表土除去後,遺構を確認する作業を行いました。その結果,約20棟の竪穴建物跡や約7棟の掘立柱建物跡などを確認しました。東西方向に延びる第21号溝跡からは形を良くとどめた土師器坏が出土しました。 |

| |

|

|

| 発見された竪穴建物跡 |

形を良くとどめた土師器坏 |

|

| |

|

| ●金田西遺跡(こんだにしいせき 08-220-522) [ご案内マップ] |

|

| 所在地 |

茨城県つくば市金田字西原1891番地ほか |

| 立地 |

つくば市の東部,花室川左岸の標高22mの台地上 |

| 調査原因 |

中根・金田台地区土地区画整理事業 |

| 委託者 |

独立行政法人都市再生機構 首都圏ニュータウン本部 |

| 調査期間 |

2015年4月1日〜2016年3月31日 |

| 調査面積 |

7,680㎡ (内6,211㎡は調査完了,1,469㎡は次年度以降) |

| 種類 |

官衙跡,集落跡 |

| 主な時代 |

縄文時代,古墳時代,奈良時代,平安時代,室町時代,江戸時代 |

| 主な遺構 |

竪穴建物跡39棟,掘立柱建物跡22棟,溝跡12条,土坑97基,粘土採掘坑1基,井戸跡1基,柱穴列7条,ピット群2か所,道路跡2条 |

| 主な遺物 |

縄文土器,土師器(坏・高台付皿・鉢・甕・甑),須恵器(坏・高台付坏・蓋・盤・高盤・短頸壺・甕・甑・コップ形土器),瓦,土製品(土製支脚),石製品(紡錘車・温石),金属製品(鉄鏃・鎌・刀子・鉄鉗・巡方) |

|

| *主な時代をクリックすると年表が出ます。 |

| |

|

|

|

今年度の調査が終了しました。調査の結果,奈良時代と平安時代の竪穴建物跡39棟,掘立柱建物跡22棟などを確認しました。土師器や須恵器の器などが多く出土したほか,「寺」などと墨書された土器,病気の患部を温めていたと考えられている温石,役人の身分を表す腰帯具の一部である巡方などが出土しました。これらのことから,当遺跡に隣接する九重東岡廃寺に関係した僧侶や寺院の営みに従事した人々,また,古代の河内郡衙の仕事に関わった人々の集落跡と考えられます。 今年度の調査が終了しました。調査の結果,奈良時代と平安時代の竪穴建物跡39棟,掘立柱建物跡22棟などを確認しました。土師器や須恵器の器などが多く出土したほか,「寺」などと墨書された土器,病気の患部を温めていたと考えられている温石,役人の身分を表す腰帯具の一部である巡方などが出土しました。これらのことから,当遺跡に隣接する九重東岡廃寺に関係した僧侶や寺院の営みに従事した人々,また,古代の河内郡衙の仕事に関わった人々の集落跡と考えられます。 |

| |

|

|

| 金田西遺跡の全景(写真の上が河内郡衙跡) |

建ち並ぶ建物跡群 |

|

| |

|

|

| 奈良時代の竪穴建物跡 |

県内2例目の発見となる温石(8世紀前葉) |

|

| |

|

|

|

奈良時代の竪穴建物跡からは,糸を紡ぐ道具である紡錘車が出土しています。その上面には記号のような線刻が見られます。また,平安時代の竪穴建物跡の竈脇からは,重ねられた坏4個体をはじめ,大型のコップ形土器などの須恵器が出土しています。これまでの調査で,竪穴建物跡や掘立柱建物跡などの遺構や土器などの遺物が多く見つかっており,河内郡衙に関わったと集落と考えられます。3月上旬に予定している遺跡の一般公開で,調査成果を多くの方々にお伝えしたいと思います。 奈良時代の竪穴建物跡からは,糸を紡ぐ道具である紡錘車が出土しています。その上面には記号のような線刻が見られます。また,平安時代の竪穴建物跡の竈脇からは,重ねられた坏4個体をはじめ,大型のコップ形土器などの須恵器が出土しています。これまでの調査で,竪穴建物跡や掘立柱建物跡などの遺構や土器などの遺物が多く見つかっており,河内郡衙に関わったと集落と考えられます。3月上旬に予定している遺跡の一般公開で,調査成果を多くの方々にお伝えしたいと思います。 |

| |

|

|

| 線刻のある紡錘車(幅5cm) |

重ねられた坏(中央)と大型のコップ形土器(奥) |

|

| |

|

|

|

調査区南部の緩斜面で,粘土採掘坑を確認しました。西側の埋没谷に向かって,南北約20mにわたって延びています。谷につながる緩斜面であることから,粘土の採掘に適した場所と考えられます。掘り込みは,粘土層から砂層に達しており,竈の構築材や掘立柱建物の柱を固定する埋土などに利用するために採掘したと推測されます。出土した土師器や須恵器,隣接する竪穴建物跡との重複関係から,時期は平安時代と考えられます。竪穴建物跡や掘立柱建物跡のみならず,このような遺構も古代の人々の生活の様子を今に伝えてくれます。 調査区南部の緩斜面で,粘土採掘坑を確認しました。西側の埋没谷に向かって,南北約20mにわたって延びています。谷につながる緩斜面であることから,粘土の採掘に適した場所と考えられます。掘り込みは,粘土層から砂層に達しており,竈の構築材や掘立柱建物の柱を固定する埋土などに利用するために採掘したと推測されます。出土した土師器や須恵器,隣接する竪穴建物跡との重複関係から,時期は平安時代と考えられます。竪穴建物跡や掘立柱建物跡のみならず,このような遺構も古代の人々の生活の様子を今に伝えてくれます。 |

| |

|

|

| 土層で確認できる粘土を採掘した跡 |

緩斜面に広がる粘土採掘坑(東から) |

|

| |

|

|

|

調査区南部の調査を始めました。調査区南部には谷津が入っており,埋没土である黒色土が堆積しています。後世の削平などにより,遺構の遺存状況が悪い中,緩やかな斜面付近で竪穴建物跡5棟,掘立柱建物跡2棟,溝跡7条,粘土採掘坑1基,井戸跡1基などを確認しました。今後は調査区中央部に向かって,古代の竪穴建物跡や掘立柱建物跡などの調査を進め,集落の様相を探っていきます。 調査区南部の調査を始めました。調査区南部には谷津が入っており,埋没土である黒色土が堆積しています。後世の削平などにより,遺構の遺存状況が悪い中,緩やかな斜面付近で竪穴建物跡5棟,掘立柱建物跡2棟,溝跡7条,粘土採掘坑1基,井戸跡1基などを確認しました。今後は調査区中央部に向かって,古代の竪穴建物跡や掘立柱建物跡などの調査を進め,集落の様相を探っていきます。 |

| |

|

|

| 2×3間の掘立柱建物跡(掘方状況:西から) |

調査区南部の遺構と埋没谷(北西から) |

|

| |

|

|

|

隣接する九重東岡廃寺の調査が終わり,金田西遺跡の本格的な調査が始まりました。現在までに,竪穴建物跡7棟,掘立柱建物跡6棟,土坑23基,溝跡6条などを調査しました。調査区の北側に位置する第342号竪穴建物跡の覆土中からは,多くの須恵器や土師器が形をとどめた状態で出土しました。また,調査区の中央部に位置する第351号竪穴建物跡からは銙帯(かたい)という腰帯(こしおび)の飾りである銅製の巡方(じゅんぽう)が出土しました。巡方は当時の六位以下の役人が身に付けたもので,河内郡衙跡である金田西遺跡の特色を表す遺物の一つと考えられます。 隣接する九重東岡廃寺の調査が終わり,金田西遺跡の本格的な調査が始まりました。現在までに,竪穴建物跡7棟,掘立柱建物跡6棟,土坑23基,溝跡6条などを調査しました。調査区の北側に位置する第342号竪穴建物跡の覆土中からは,多くの須恵器や土師器が形をとどめた状態で出土しました。また,調査区の中央部に位置する第351号竪穴建物跡からは銙帯(かたい)という腰帯(こしおび)の飾りである銅製の巡方(じゅんぽう)が出土しました。巡方は当時の六位以下の役人が身に付けたもので,河内郡衙跡である金田西遺跡の特色を表す遺物の一つと考えられます。 |

| |

|

|

| 多くの土器が出土した第342号竪穴建物跡 |

奈良時代の役人の存在を示す巡方 |

|

| |

|

|

|

表土除去と遺構確認作業が終了しました。その結果,竪穴建物跡26棟や掘立柱建物跡12棟をはじめ,溝跡や土坑などを数多く確認できました。表土の中からは,文字の刻まれた瓦が出土しました。小さな破片のため1文字ですが,「里」と判読できました。当遺跡から文字の刻まれた瓦が出土したのは初めてであり,当遺跡と隣接する九重東岡廃寺との関係を考える上で,とても貴重な資料となります。 表土除去と遺構確認作業が終了しました。その結果,竪穴建物跡26棟や掘立柱建物跡12棟をはじめ,溝跡や土坑などを数多く確認できました。表土の中からは,文字の刻まれた瓦が出土しました。小さな破片のため1文字ですが,「里」と判読できました。当遺跡から文字の刻まれた瓦が出土したのは初めてであり,当遺跡と隣接する九重東岡廃寺との関係を考える上で,とても貴重な資料となります。 |

| |

|

|

| 遺構確認作業を終えた金田西遺跡 |

初めて出土した文字の刻まれた瓦 |

|

| |

|

|

|

| 金田西遺跡では表土除去と遺構確認作業を進めています。現在までに竪穴建物跡や掘立柱建物跡などが発見されています。九重東岡廃寺・金田西遺跡は,一般的な集落跡とは異なる寺院跡や官衙跡なので,今後の新たな発見に期待したいです。 |

| |

|

|

|

| 4月から,九重東岡廃寺・金田西遺跡の調査が始まりました。この地域は,古代の常陸国河内郡の中心地と考えられています。これまでの発掘調査で,金田西遺跡では郡衙跡に関わるとみられる掘立柱建物跡や竪穴建物跡が,九重東岡廃寺では仏堂とみられる基壇建物跡や四面庇付き掘立柱建物跡などが発見されています。現在,遺跡の様子を把握するために人力によるトレンチ調査を行っています。その結果,竪穴建物跡や掘立柱建物跡,溝跡などが見つかっています。今後は,重機による表土除去を行い,遺構をさらに確認していく予定です。遺跡の様相が明らかになることが楽しみです。 |

| |

|

|

| 土の色の変化を調べる遺構確認作業 |

地表下約45cmで姿をあらわした竪穴建物跡 |

|

| |

|

| ●柴崎大堀遺跡(しばさきおおほりいせき 08-220-493) [ご案内マップ] |

|

| 所在地 |

茨城県つくば市柴崎字大堀903-2番地ほか |

| 立地 |

つくば市の東部,花室川左岸の標高27mの台地上 |

| 調査原因 |

中根・金田台地区土地区画整理事業 |

| 委託者 |

独立行政法人都市再生機構 首都圏ニュータウン本部 |

| 調査期間 |

2015年9月1日〜11月30日 |

| 調査面積 |

5,253㎡ |

| 種類 |

堀跡 |

| 主な時代 |

縄文時代,室町時代,江戸時代 |

| 主な遺構 |

堀跡1条,土塁2条,土坑18基,溝跡4条 |

| 主な遺物 |

土師質土器(内耳鍋),陶器(碗),磁器(皿) |

|

| *主な時代をクリックすると年表が出ます。 |

| |

|

|

|

土塁と旧表土を掘削した結果,新たに土坑10基,溝跡4条を確認しました。土坑は断面形がゆるやかなV字形を呈し,底面にピットをもつものが6基確認され,形態の特徴などから縄文時代の陥し穴と考えられます。溝跡は堀構築より古いものが1条,出土した磁器片や覆土の状況から江戸時代以降と考えられるものが3条確認できました。11月末に,全景写真を撮影し,調査を終了しました。 土塁と旧表土を掘削した結果,新たに土坑10基,溝跡4条を確認しました。土坑は断面形がゆるやかなV字形を呈し,底面にピットをもつものが6基確認され,形態の特徴などから縄文時代の陥し穴と考えられます。溝跡は堀構築より古いものが1条,出土した磁器片や覆土の状況から江戸時代以降と考えられるものが3条確認できました。11月末に,全景写真を撮影し,調査を終了しました。 |

| |

|

|

| 堀構築以前の遺構と地形(北東から) |

獣を捕獲したと考えられる陥し穴(南東から) |

|

| |

|

|

|

11月から堀と土塁が構築される以前の遺構などを確認するための調査を開始しました。重機を使い,土塁および旧表土層を掘削し,遺構確認作業を進めています。昨年度の調査では,土坑が確認されています。今回はどのような遺構が確認されるでしょうか。 11月から堀と土塁が構築される以前の遺構などを確認するための調査を開始しました。重機を使い,土塁および旧表土層を掘削し,遺構確認作業を進めています。昨年度の調査では,土坑が確認されています。今回はどのような遺構が確認されるでしょうか。 |

| |

|

|

| 堀跡の両側にのびる土塁(北東から) |

土塁と旧表土層の掘削(南西から) |

|

| |

|

|

|

堀跡の全貌がほぼ明らかになりました。堀跡は東西方向に延びており,深さ約2m,長さ約150mで,断面形状がU字状です。西部約75mでは,堀跡の両側に高さ約50cmの土塁が確認できました。U字状の底面から深さ約4mのV字状(薬研掘)に掘削されている部分が2か所確認できました。一方,東部では,土塁が確認できませんでした。東部は,西部の堀跡に比べて深さなどの規模が小さく,次第に自然地形の谷津につながっていくと考えられます。堀跡の構築や埋没時期については,出土遺物が少ないため確定は出来ないものの,内耳鍋などが出土していることから,室町時代ごろと考えられます。 堀跡の全貌がほぼ明らかになりました。堀跡は東西方向に延びており,深さ約2m,長さ約150mで,断面形状がU字状です。西部約75mでは,堀跡の両側に高さ約50cmの土塁が確認できました。U字状の底面から深さ約4mのV字状(薬研掘)に掘削されている部分が2か所確認できました。一方,東部では,土塁が確認できませんでした。東部は,西部の堀跡に比べて深さなどの規模が小さく,次第に自然地形の谷津につながっていくと考えられます。堀跡の構築や埋没時期については,出土遺物が少ないため確定は出来ないものの,内耳鍋などが出土していることから,室町時代ごろと考えられます。 |

| |

|

|

| 調査区遠景(南西方向から) |

調査区遠景(東方向から) |

|

| |

|

|

| 調査区遠景(西方向から) |

調査区近景(東部から西部へ) |

|

| |

|

|

|

調査区の中央部から東部にかけて,深さ約2mの薬研堀跡が確認できました。途中で北側に「く」の字に曲がりながら東方向へ続いています。また,西部では,堀跡の両側に土塁が確認できました。旧表土の黒色土の上に,堀を掘り込んだ際の排土を盛り上げて構築しています。堀跡の深い部分では,白色の粘土層まで掘り込んでいることから,土塁はそれらの掘り上げた粘土などを上手に使って構築したと考えられます。 調査区の中央部から東部にかけて,深さ約2mの薬研堀跡が確認できました。途中で北側に「く」の字に曲がりながら東方向へ続いています。また,西部では,堀跡の両側に土塁が確認できました。旧表土の黒色土の上に,堀を掘り込んだ際の排土を盛り上げて構築しています。堀跡の深い部分では,白色の粘土層まで掘り込んでいることから,土塁はそれらの掘り上げた粘土などを上手に使って構築したと考えられます。 |

| |

|

|

| 堀跡近景(中央部から東部へ) |

粘土を盛り上げた土塁 |

|

| |

|

|

|

9月から平成26年度に調査した堀跡の東側を調査しています。昨年度の調査区域の西半部では深さ約4mの大規模な薬研堀跡が確認できました。今年度の調査では,堀の長さは約150m,深さは1.5〜2mで,一定の間隔で深さ約4〜5mで薬研状に掘削されている様相が明らかになってきました。 9月から平成26年度に調査した堀跡の東側を調査しています。昨年度の調査区域の西半部では深さ約4mの大規模な薬研堀跡が確認できました。今年度の調査では,堀の長さは約150m,深さは1.5〜2mで,一定の間隔で深さ約4〜5mで薬研状に掘削されている様相が明らかになってきました。 |

| |

|

|

| 遺跡遠景(西側から ○印が今回の調査区域) |

大規模に掘り込まれた堀跡の様子 |

|

|

| |

|

|